Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Erkrankung und Verletzungen an der Schulter und den angrenzenden Knochen- und Weichteilstrukturen.

Die Probleme oder Schmerzen können dementsprechend auch diverse Ursachen haben. Nicht alle Beschwerden werden auch im Schultergelenk wahr genommen, sondern können auch in den Arm oder Hals ausstrahlen. Entsprechend wichtig ist eine exakte Untersuchung und Diagnosestellung, um möglichst sinnvoll therapieren zu können. Dies gilt für die häufig auftretenden Schmerzsyndrome unter dem Schulterdach, wie auch für Sportlerverletzungen, besonders im Ball- und Klettersport. In erster Linie wird versucht, mit nicht operativen (konservativen) Maßnahmen eine Verbesserung zu erzielen. Bleibt ein Erfolg aus, kommen operative Verfahren in Betracht. Hier ist ein wesentlicher Schwerpunkt einer modernen Schulterabteilung die arthroskopische Naht von Sehnenverletzungen und Verrenkungsfolgen. Die Behandlung eines Knochenbruches am Oberarmkopf, dem Schlüsselbein oder der Gelenkpfanne kann mit minimalinvasiven Techniken schmerzarm durchgeführt werden. Die schmerzhafte Arthrose des Schultergelenkes lässt sich mit modularen Schulterprothesen – angepasst an die individuellen Gegebenheiten – therapieren.

Ein häufiges Problem der Schulter ist das schmerzhafte Engpass-Syndrom (Impingement). Durch entzündliche Veränderungen des Schleimbeutels (Bursa) und der Sehnen der Rotatorenmanschette im engen Gleitraum zwischen dem Schulterdach (Acromion) und dem Oberarmkopf (Humerus), bestehen bewegungsabhängige Schmerzen, die meist in den Oberarm ausstrahlen. Die Entzündung kann in vielen Fällen durch konservative Maßnahmen (Medikamente,Injektionen, Krankengymnastik) behandelt werden. Nur falls kein Erfolg mit nicht operativen Maßnahmen eintritt, wird eine Gelenkspiegelung mit Erweiterungsplastik (Acromioplastik) erwogen. Der Vorteil ist neben der geringen Invasivität (kleine Hautschnitte von 1cm) die Behandlung von Veränderungen mit Krankheitswert im gleichen Eingriff. Mit entsprechenden kleinen Instrumenten können diese Veränderungen beseitigt oder auch abgerissene Strukturen wieder befestigt werden. Durch muskelschonende Vorgehensweisen bestehen geringere Schmerzen und die Nachbehandlung kann rascher eingeleitet werden.

- Der Eingriff erfolgt meist ambulant.

- Die krankengymnastische Behandlung läuft über 3-12 Wochen, der Sportbeginn ist nach ca. 3 Wochen möglich.

- Der Arbeitsausfall beträgt bei leichter Arbeit 1-2 Wochen, bei schwerer Tätigkeit über 6 Wochen.

SCHULTERECKGELENKSARTHROSE (ACROMIOCLAVICULARARTHROSE)

- Beschwerden im kleinen Schultereckgelenk (Acromioclavikulargelenk) sind häufig Folgen abnützungsbedingter Veränderungen oder nach Unfällen. Hier wird in erster Linie mit konservativen Maßnahmen (Medikamente, Injektionen oder physikalische Therapie) behandelt.

Nur bei Versagen wird die arthroskopische Gelenkentfernung (Resektion) zur Schmerzlinderung erwogen.

Hierbei wird mit einer kleinen Fräse das äußere Schlüsselbeinende abgetragen, so dass der schmerzhafte Gelenkkontakt beseitigt wird.

- Der Eingriff wird meist ambulant durchgeführt .

- Die krankengymnastische Behandlung läuft über 3-12 Wochen.

- Der Sportbeginn ist nach ca. 3 Wochen möglich, Überköpf Belastungen nach 3 Monaten.

- Der Arbeitsausfall beträgt bei leichter Arbeit 1-2 Wochen, bei schwerer Tätigkeit über 6 Wochen.

KALKSCHULTER (TENDINITIS CALCAREA)

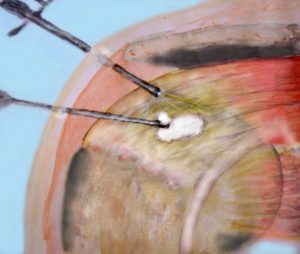

Falls Kalkablagerungen in den Sehnen schmerzhaft werden, sollte, in Abhängigkeit des Stadiums, die entsprechende Therapie eingeleitet werden. Nur bei schmerzhaften Verläufen, die auf Behandlungen wie Krankengymnastik, Injektionen, Nadelungen oder Stoßwellentherapie nicht reagieren, ist eine operative arthroskopische Entfernung des Kalkherdes angezeigt.

Mit kleinen Geräten (arthroskopisch, s.Abb 2) wird das pastöse Kalkdepot entleert und abgesaugt.

- Der Eingriff wird meist ambulant durchgeführt .

- Die krankengymnastische Behandlung läuft über 3-12 Wochen.

- Sportbeginn ist nach ca. 3 Wochen möglich.

- Der Arbeitsausfall beträgt bei leichter Arbeit 1-2 Wochen, bei schwerer Tätigkeit über 6 Wochen.

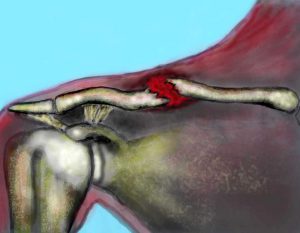

RISSBILDUNG DER TIEFEN SCHULTERSEHNE (ROTATORENMANSCHETTENRUPTUR)

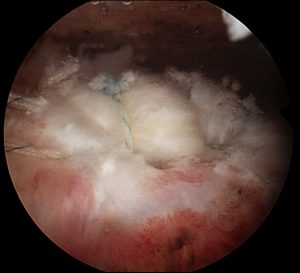

Die Defektbildung der Oberarmsehne (Rotatorenmanschette) ist eine häufige Erkrankung, da die Sehne einem abnutzungsbedingtem Alterungsprozess unterliegt und neben einer Ausdünnung auch schmerzlos einreißen kann. Eine operative Therapie ist arthroskopisch möglich.

Andererseits können Stürze zu Abrissen der Sehne führen und bedingen dann eine sofortige Bewegungseinschränkung und Schmerzen. Als erste Maßnahme sind konservative Behandlungsarten (z.B. Krankengymnastik, Schmerzmittel, Injektionen) sinnvoll. Können allerdings Schmerzen und Funktion nicht gebessert werden, sollten operative Maßnahmen, die überwiegend minimal invasiv arthoskopisch eingesetzt werden können, erörtert werden.

Können große Sehnendefekte bei aktiven und beruflich beanspruchten Patienten nicht behandelt werden, sollten Muskeltransferoperationen erörtert werden. Erfolgreich sind hier der Versatz der großen Rückenmuskelsehne (M. latissiumus dorsi) im Falle von oberen und hinteren Defekten oder auch die Sehnenanteile des großen Brustmuskels (M. pectoralis major), wenn der Defekt der Rotatorenmanschette vorne liegt. Die entstehenden Einbußen der ursprünglichen Muskelfunktion sind nicht besonders ausgeprägt, der Gewinn nach entsprechender Einheilungs- und Umgewöhnungsphase meistens recht ansprechend.

Ein gleichzeitig vorliegendem Gelenkverschleiß aufgrund eines lang bestehenden Sehnendefektes sind aufwendigere Techniken notwendig. Da eine Sehnennaht nicht mehr erfolgreich ist, müssen spezielle Schulterprothesen (z.B. Inverse Prothesen) eingesetzt werden, die einerseits die Sehnenfunktion und andererseits die Schmerzen der Arthrose kompensieren.

- Die Eingriffe werden ambulant oder kurz stationär durchgeführt.

- Die krankengymnastische Behandlung läuft in der Regel über 6 bis 24 Wochen.

- Leichte sportliche Tätigkeiten sind ab der 6. Woche möglich.

- Der Arbeitsausfall beträgt bei leichter Arbeit 3 Wochen, bei schwerer Tätigkeit mindestens 12 Wochen.

- Je nach Rissgröße und Eingriff muss eine längere Behandlungsdauer (bis zu einem Jahr) in Kauf genommen werden.

- Der Einsatz von Schulterprothesen verlangt eine längerfristige Nachbehandlung. Darüber hinaus sind regelmäßige Kontrollen der Implantate nötig.

ARTHROSE DES SCHULTERGELENKS (OMARTHROSE)

Viele Ursachen können zu Veränderungen der Gelenkflächen mit Knorpelabbau (Arthrose) führen. Auch können Oberarmtrümmerbrüche, langjährige Medikamenteneinnahmen oder Schulterverrenkungen Ursachen des Knorpelverschleißes. Die meisten Arthrosen treten jedoch ohne erkennbare Ursachen auf. Schmerzen nach Belastungen und starke Bewegungseinschränkungen sind häufig charakteristische Zeichen. Können die Schmerzen nicht mehr ohne Schmerzmittel oder Injektionen (Kortison oder Hyaluronsäure) ertragen werden, sollte hier der Gelenkersatz (Endoprothese) als wichtige Therapieoption angesprochen werden.

Welches Prothesenmodell (Total-, Hemi-, Cup-, Kalotten- oder Inverse Prothese) zum Einsatz kommt, hängt von der Art und dem Stadium der Arthrose sowie von dem Zustand des Weichteilmantels ab.

Die Eingriffe werden stationär (ein bis zwei Wochen) in einem Schulterzentrum von einem Schulterspezialisten durchgeführt. Die Nachbehandlung beträgt 3 bis 9 Monate. Der Arbeitsausfall beträgt bei leichter Arbeit 6 Wochen, bei schwerer Tätigkeit über 3 Monate. Jährliche Kontrollen der Implantate sind zur Überprüfung von eventuellen Lockerungen oder Materialverschleiß sinnvoll.

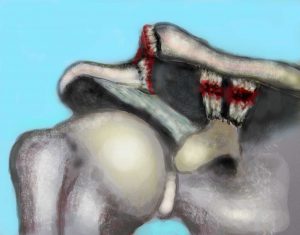

SCHULTERGELENKINSTABILITÄT (SCHULTERVERRENKUNGEN))

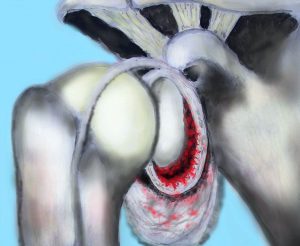

Folge einer Verrenkung kann ein Schaden der Kapsel, der Gelenkpfanne mit ihrer bindegewebigen Verstärkungsumrandung (Labrum) sein. Ein derartiger Schaden kann zu einer Instabilität des Gelenkes mit weiteren Luxationen führen. Je nach Alter und sportlicher Ambition ist hier eine Stabilisierungsoperation ratsam.

Die arthroskopische Technik ermöglicht über kleine Hautschnitte diese Verletzungen zu erkennen und sicher zu behandeln. Abgerissene oder überdehnte Strukturen können angenäht und gerafft werden, ohne zusätzlichen Hautschnitt.

Sind größere knöcherne Defekte der Pfanne eingetreten oder besteht eine ausgeprägte Kapselschwäche (Laxizität), müssen ergänzende Techniken und ggf. auch Knochenanlagerungen mit einem Span vom Beckenkamm oder der Versatz des Coracoides (Technik nach Latarjet) überdacht werden, können aber auch arthroskopisch eingesetzt werden.

Bei Wurfsportlern (sog. Werferschultern) oder Kletterern sind ebenfalls schmerzhafte Veränderungen der Kapselstrukturen und Labrumverletzungen bekannt, die häufig auf einer ständigen Belastung beruhen. Auch mit neueren bildgebenden Verfahren, wie die Kernspintomographie, können solche Verletzungen, wie z.B. Bizepssehnenankerläsionen (sog. SLAP Läsionen) nur in Verbindung mit einer klinischen Schmerzbild gewertet werden. Mit arthroskopischen Verfahren lassen sich diese Veränderung darstellen und entsprechend behandeln.

- Die Eingriffe werden ambulant oder kurz stationär durchgeführt.

- Zur Einheilung ist eine Schonung für 2 bis 3 Wochen angeraten, die Physiotherapie wird direkt postoperativ eingeleitet.

- Leichte sportliche Betätigungen sind nach 3 Wochen möglich.

- 3 Monaten Sportarten ohne direkten Körperkontakt.Verletzung des Pfennenrandes

SCHULTERECKGELENKSPRENGUNG (ACG-DISLOKATION)

Bei Stürzen können die äußeren Bandverbindungen des Schlüsselbeines in unterschiedlicher Ausprägung verletzt werden.

Teilrisse oder Überdehnungen können konservativ behandelt werden. Während der deutliche Hochstand des Schlüsselbeines nach Rissen aller Bänder neben kosmetischen auch funktionelle Einbußen hinterlassen kann. In diesen Fällen kommt ein arthroskopischer Eingriff mit operative Einrichtung und Verstärkung der Bänder zur Anwendung.

Auch bei chronischen Verletzungen oder als Rezidivfolgen nach Operationen, können arthroskopisch unterstützte Verfahren vorteilhaft eine Bandverstärkung und biologischer Sehnenverstärkung zur Stabilisierung des äußeren Schlüsselbeinendes eingesetzt werden.

Die Bewegung und Belastung des Armes wird nach derartigen Operationen für ca. 6 Wochen begrenzt. Danach findet die Steigerung der Belastung statt

SCHLÜSSELBEINBRUCH (CLAVICULAFRAKTUR)

Der Bruch des Schlüsselbeines (Clavicula) ist bei größerer Verschiebung (Dislokation) der Bruchenden sehr schmerzhaft und auch mit einer sichtbaren Fehlheilung bei nicht operativer Therapie verbunden. Vorteile durch minimale Zugänge mit kleinen Nägeln aus Titan.

Gerade Verkürzungen des Schlüsselbeines können über die Zeit Probleme in der Schulter bereiten. Deswegen kann vielfach in Abwägung eines geringen Risikos zu einer inneren Schienung des Bruches mit einem kleinen elastischen Marknagel (TEN, ESIN) geraten werden. Die Vorteile eines schnellen Schmerzrückganges sowie einer besseren Kosmetik als eine Verplattungsoperation (Plattenosteosynthese) wurden in Studien belegt. Der Nagel wird über einen sehr kleinen Hautschnitt in den Knochen eingebracht und über die Bruchstelle vorgeschoben. Durch eine Verklemmung im Knochen wird auch eine Verschiebung des Nagels eingegrenzt. Nach Bruchheilung kann der Nagel u.U. in Lokalanästhesie entfernt werden. Eine besondere Ruhigstellung ist nicht erforderlich, lediglich sind Armhebungen über Kopf einzuschränken.

Diese Methode kann auch bei ausbleibender Knochenbruchheilung (sog. Pseudarthrose des Schlüsselbeines) oder Fehlheilung erfolgreich eingesetzt werden.

Osteosynthese mit elastischen Marknagel

OBERARMKOPFBRUCH (PROXIMALE HUMERUS FRAKTUR)

Bestehen bei einem Oberarmkopfbruch ausgeprägte Verschiebungen der Bruchteile, so kann nicht zuletzt zur schnelleren Bewegungseinleitung ohne langwierige Ruhigstellung eine operative Knochenbruchstabilisierung (Osteosynthese) durchgeführt werden.

Neuere Implantate (Platten oder Nägel) bieten eine gute Festigkeit auch bei osteoporotisch verändertem Knochen.

Starke Zerstörungen der Gelenkflächen werden mit einer Oberarmkopfprothese besser versorgt, da hierdurch längerfristig weniger Schmerzen bestehen.

Die Eingriffe werden stationär (ein bis zwei Wochen) durchgeführt. Die Nachbehandlung beträgt 3 bis 9 Monate. Der Arbeitsausfall beträgt bei leichter Arbeit 6 Wochen, bei schwerer Tätigkeit über 3 Monate. Jährliche Kontrollen der Implantate sind zur Überprüfung von eventuellen Lockerungen sinnvoll.